text

stringlengths 20

1.01M

| url

stringlengths 14

1.25k

| dump

stringlengths 9

15

⌀ | lang

stringclasses 4

values | source

stringclasses 4

values |

|---|---|---|---|---|

# Колдовской NeoVIM. Часть первая. «Neovim VS Ваша IDE, или долой мышей!»

[**Neovim**](https://neovim.io/) **(aka Nvim)** - это не обычный текстовый редактор, а программа, которая позволяет вам превратить свой рабочий процесс в изящный танец или фортепианную партию.

Фишкой колдовского редактора является то, что вы общаетесь с ним не через аналоговое управление (двигаем мышкой, вводим текст), а через команды и макросы.

Зачем заморачиваться и пользоваться текстовым редактором через код?

Потому что это чертовски быстро!

**Просто представьте:**

* В Nvim мышка включается отдельной командой в конфиге. Но обычно ее не включают - лень-матушка.

* Возможно, что у повстанцев с Навуходоносора на компьютере стоял именно Nvim. Он гибкий, и позволяет редактировать не только текст, но и код Матрицы…

* Документация максимально подробна и понятна.

* Выйти из Nvim'а не легче, чем уйти из мафии. Новички, впервые запустившие колдовской редактор, обречены годами скитаться в поисках заветного "Exit"...

Ну что, молодые маги, добро пожаловать в Колдовской Nvim!

Почему вам стоит выбрать Neovim?

--------------------------------

По моему мнению, у редактора 3 киллер-фичи:

1. Супер-Скорость

2. Невероятная гибкость

3. Nvim растет вместе с Пользователем

### Супер-Скорость

Nvim молниеносно быстр. И сложен в освоении. И в этом нет ничего плохого. Например:

Представьте, что вы только сегодня познакомились с консольными командами. И вы соревнуетесь с обычным Юзером с клавомышью и GUI интерфейсом.

**Вам нужно создать папку!**

Юзер наводит мышку, жмет правой кнопкой, выбирает “Создать папку” - и выигрывает, пока вы копошитесь в мануале...

**Реванш через месяц**

Через месяц? Через месяц скорость будет примерно одинаковой - вы просто наберете “mkdir papka” и создадите папку. Юзер пожмет плечами и пойдет дальше. Он не проиграл.

**Задачи посложнее**

* А если надо создать сразу 6 папок?

* А если выбрать из папки все файлы с определенным расширением?

* А если сделать скрипт, который будет разворачивать в определенном месте целое дерево папок с файлами (например исходники для проекта).

Вы и ваша консоль побеждаете, потому что обычный Юзер либо тратит очень много времени, либо попросту неспособен справиться с заданием.

Думаю, что аналогия понятна. Да, первые пару недель с Nvim будет тяжело… а через пару месяцев вы вдруг осознаете, что обычная IDE кажется вязкой, медленной и сковывает полет ваших мыслей.

В Nvim вы нажимаете несколько клавиш и за секунды выполняете объем работы/передвижений, который бы занял минуты в обычном редакторе. А любой программист понимает, что сэкономленное время = время заработанное.

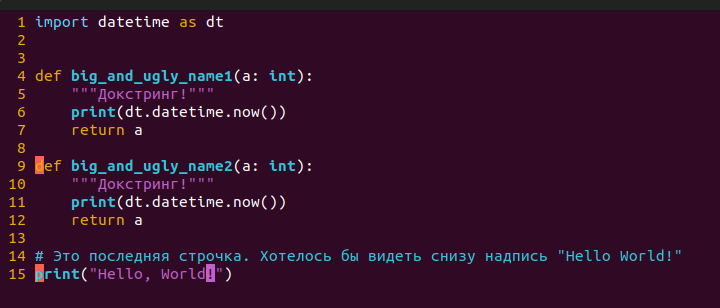

Давайте посмотрим на примере. Вот код, который вы хотите исправить:

Этот код выглядит плохо!Обратите внимание, на каком символе находится курсор (второй символ 16й строчки). Итак, мы нашли себя вот в такой тестовой ситуации. Что мы хотим сделать?

1. Имя функции переписать строчными буквами.

2. Удалить лишние символы “kkk” на 18й строчке.

3. Скопировать всю функцию `big_and_ugly_name1()` и перенести ее на 21ю строчку, попутно удалив комментарий. Да, нам надо 2 одинаковых функции. И не забудем поменять постфикс!

4. Удалить функцию`unused_function()`

5. После этого удалить самую первую строчку, а еще 3 строчки после импорта.

6. Прыгнуть в самый конец, и написать на новой строке`print(”Hello World!”)`

Заметим, что из всей работы *созидаем* мы только при написании последней строчки `print(”Hello World!”)`. Все остальное - непроизводительный труд.

Вы можете попробовать самостоятельно засечь время на решение этой задачи. А можете добавить чуть-чуть колдовства... Введем в Nvim следующие команды:

```

guu 2jfkD yip 21G SHIFT+v jp f1CTRL+a 11Gdip ggdd jv4jd Go'Hello World!'

```

Бррр, абракадабра, да как такое запомнить? Но набор такой команды в разы быстрее, чем клавомышь. ~~И мышки дорогие.~~

Давайте разберемся. Только что я:

1. `guu` Превратил все символы на 16й строке в строчные (lowercase). Заметьте, что курсор находился на втором символе - мне даже не пришлось его двигать к названию функции.

2. `2jfkD` Перешел на 2 строчки ниже, прыгнул на первую букву k и удалил все оставшиеся символы.

3. `yip` Скопировал всю функцию. Обратите внимание - я скопировал ее изнутри самой функции! Мне не пришлось наводить курсор или мышь на первый-последний символ.

4. `21G SHIFT+v jp` Прыгнул на 21ю строку и вставил скопированную функцию, попутно удалив комментарий.

5. `f1 CTRL+a` Прыгнул к единичке и с помощью `CTRL+a` увеличил ее на один! Ваша IDE умеет такое?

6. `11G dip` Прыгнул на 11ю строчку, опять в середину функции, и всю ее удалил, не перемещая курсор.

7. `ggdd` Прыгнул на первую строчку, удалил её.

8. `jv4jd` Перешел на строчку ниже импорта, выделил 4 строчки и удалил их.

9. `Go"Hello World!"` Прыгнул на последнюю строчку в файле. Создал еще одну строку ниже и написал в ней ‘Hello World!’

При этом я ни разу не тронул мышь, ни разу не убрал руки с центра клавиатуры, не отводил глаз от экрана и контролировал каждый шаг. Вот поэтому Nvim по-колдовски быстр!

### Невероятная гибкость

**Nvim никак вас не ограничивает:**

* Используйте любой язык программирования. LSP серверы - в наборе. Все подключается за секунды.

* Огромное количество плагинов на выбор. Большое комьюнити, которое пишет эти плагины.

* Nvim легко взаимодействует с Github.

* Подключитесь к другой машине через SSH, скачайте Nvim (20 мегабайт), вставьте свой конфиг и у вас тут же появится привычная среда разработки.

* Используйте любые самописные скрипты. Например, у меня есть маленький скриптик, который обернет выделенный текст в фигурные скобки. Мелочь - но удобная!

* Редактор бесшовно переходит в консоль и обратно. Прямо из редактора доступны консольные команды и скрипты. Nvim является естественным продолжением терминала Linux и прекрасно дружит c tmux.

* Nvim работает с любыми файлами. Более того, он открывает даже самые большие и тяжелые файлы!

### Nvim растет вместе с Пользователем

Он как зернышко! Сначала будет небольшой росток, его надо оберегать и поливать. Потом росток станет деревцем, а затем огромной секвойей.

Nvim воплощает один из ключевых принципов мышления программиста:

> Не делай ничего дважды!

>

>

Столкнулся с проблемой - реши ее так, чтобы в следующий раз у тебя было готовое автоматизированное решение. Нвимисты и нвимастера с каждым днем упрощают свою жизнь. Любые сложности и проблемы делают ваш конфиг удобнее, навыки - разнообразнее, а мышку более пыльной. Время, которое вы тратили на пустые действия, теперь вы сможете тратить на программирование. И это по-колдовски круто!

---

В следующей части данного руководства мы установим Nvim и познакомимся с конфигурационным файлом.

|

https://habr.com/ru/post/705090/

| null |

ru

| null |

# Адаптивная верстка: CSS&JS; фреймворк Skeleton

В продолжение недавней статьи про адаптивную верстку, хочется более полно раскрыть тему. В реалиях, чаще всего, для адаптивной верстки используют CSS-фреймворки. Об одном из них я хотел бы рассказать, а если точнее – перевести мануал по ее использованию. Называется он Skeleton.

#### Что такое Skeleton?

Skeleton это фреймворк, основанный на CSS и JavaScript. Он позволяет верстать сайты таким образом, чтобы они одинаково удобно и красиво выглядели как на мониторе 17 дюймов, так и на дисплее смартфонов и планшетах.

В Skeleton есть несколько базовых принципов:

###### Адаптивная сетка

Сетка данного фреймворка основана на всем нам знакомой 960-пиксельной сетке, однако она легко адаптируется под размер браузера и дисплея.

###### Простота использования

Skeleton семантически правильный. Все элементы названы понятным языком и вам не составит труда разобраться в фреймворке. Кроме того, в Skeleton сразу включены элементы первой необходимости, такие как кнопки, формы, табы и т. п.

###### Обособленность от дизайна

Skeleton это не UI фреймворк. Он не заставляет Вас приспосабливаться под свой дизайн, его наоборот легко приспособить к любому дизайну и пользовательскому интерфейсу.

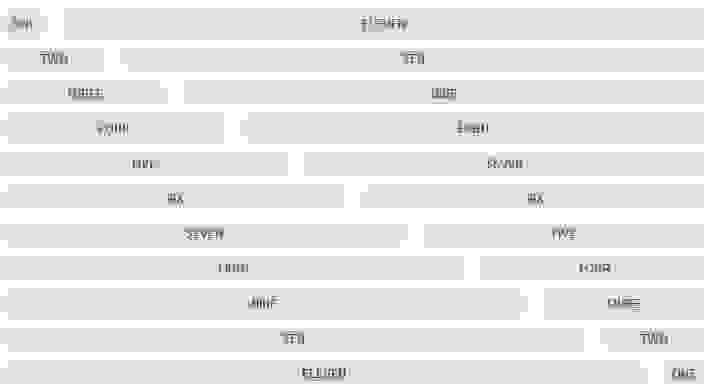

##### Сетка фреймворка

Skeleton основан на 960-пиксельной сетке, но синтаксис прост и блоки легко подстраиваются под размер браузера. Сетка имеет 12-ти блоковую систему.

Таким образом нужно понимать, что сама система предполагает, что в одной линии у вас должно быть не менее 12-ти маленьких блоков, либо состоять из блоков различной ширины, но конечная «сумма» должна быть не менее 12-ти.

Ниже приведен синтаксис разметки:

```

Full Width Column

=================

...

...

...

...

...

...

```

##### Типографика

Типографика в Skeleton основана на строгой иерархии. Основной шрифт — Helvetica Neue, но его, конечно-же, легко изменить. Параграфы «p» заданы 14-ти пиксельным шрифтом и межстрочным расстоянием в 21 пиксель.

Также в Skeleton встроен «инструмент» цитаты. Он задается тегом «blockquote».

##### Кнопки

Кнопки также имеют свой стиль и анимацию. Более того, помимо тега «button» можно определить кнопки при помощи стилей.

```

[Click Me](#)

Click Me

[Click Me](#)

```

##### Вкладки (табы)

В Skeleton по умолчанию включены также вкладки. Они реализованы при помощи jQuery. Их можно легко задать при помощи обычного списка «ul», обозначив его классом «tabs», а их содержимое классом «tabs-content».

```

* [Simple](#simple)

* [Lightweight](#lightweight)

* [Mobile](#mobileFriendly)

* The tabs are clean and simple unordered-list markup and basic CSS.

* The tabs are cross-browser, but don't need a ton of hacky CSS or markup.

* The tabs work like a charm even on mobile devices.

```

##### Формы

Формы в Skeleton особо ничем не выделаются, они просто выровнены по сетке.

##### Жесткие рамки

Skeleton ориентирован на универсальные дизайны, однако, творческая мысль может пойти дальше, и, возможно, Вам захочется менять фон, или другие элементы в зависимости от положения планшета, телефона или их разрешения. И тут Вам на помощь придут мини-хаки:

* **Меньше чем 960 пикселей:** Меньше чем стандартная сетка.

* **Если планшет повернут в портретное положение:** Между 768px и 959px.

* **Показ элементов предназначенных для мобильных версий:** Если разрешение ниже 767px.

* **Только для планшетов в горизонтальном положении: От 480px до 767px.**

* **Только для мобильных устройств в вертикальном положении: Менее 479px.**

```

/* Smaller than standard 960 (devices and browsers) */

@media only screen and (max-width: 959px) {}

/* Tablet Portrait size to standard 960 (devices and browsers) */

@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {}

/* All Mobile Sizes (devices and browser) */

@media only screen and (max-width: 767px) {}

/* Mobile Landscape Size to Tablet Portrait (devices and browsers) */

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {}

/* Mobile Portrait Size to Mobile Landscape Size (devices and browsers) */

@media only screen and (max-width: 479px) {}

```

##### Кроссбраузерность

Скелетон поддерживает следующие браузеры:

* Google Chrome (Mac/PC)

* Firefox 4.0, 3.6, 3.5, 3.0 (Mac/PC)

* Safari

* IE9, IE8, IE7

* iPhone (Retina)

* Droid (Charge/Original)

* iPad

Скачать и ознакомиться в оригинале можно на [официальном сайте](http://www.getskeleton.com/).

|

https://habr.com/ru/post/144291/

| null |

ru

| null |

# JUnit — создание отчетов в формате HTML

Рассмотрим как создавать HTML-отчет для результатов выполнения тестов JUnit. В этом примере я создаю HTML-отчет для проекта [JUnit-Examples,](https://github.com/lokeshgupta1981/Junit5Examples/tree/master/JUnit5Examples) представленного на Github.

> Это продолжение туториала по JUnit 5. Введение опубликовано [здесь](https://habr.com/ru/post/590607/).

>

>

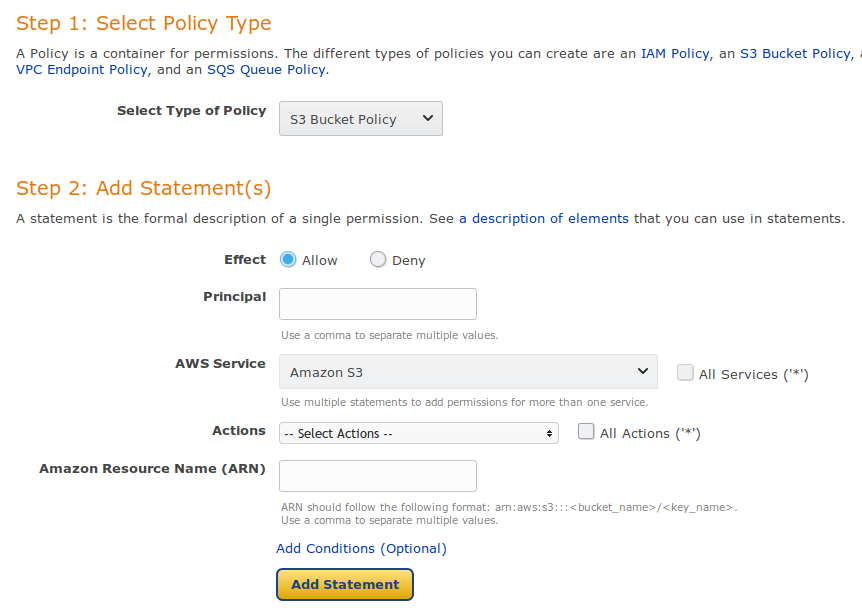

### 1. Подключаемый модуль Maven Surefire Report

#### 1.1. Добавить зависимость плагина

Добавьте [последнюю версию maven-surefire-report-plugin](https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.maven.plugins/maven-surefire-report-plugin) в раздел отчетов *файла pom.xml*.

```

org.apache.maven.plugins

maven-surefire-report-plugin

2.22.2

```

#### 1.2. Команда по умолчанию

Когда мы запускаем тесты JUnit с *плагином Surefire*, он генерирует отчеты в текстовом и XML-форматах.

При вызове *плагин Surefire Report* анализирует сгенерированные `target/surefire-reports/TEST-*.xml` файлы и отображает их с помощью DOXIA (структура генерации контента), создавая HTML-версию результатов тестирования для отображения.

Обратите внимание, что по умолчанию плагин не привязан ни к одной из основных фаз, которые мы обычно вызываем с помощью команды `mvn`. Поэтому мы должны вызвать его прямо из командной строки:

```

mvn surefire-report:report

```

Если мы откроем сгенерированный HTML-отчет, он будет выглядеть примерно так.

### 2. Параметры конфигурации

#### 2.1. Отображение только неудачных тестов

По умолчанию плагин Surefire Report показывает в сгенерированном отчете HTML все удачные и неудачные результаты тестирования. Чтобы отображались только неудачные тесты, свойство `showSuccess` должно быть установлено в `false`.

```

org.apache.maven.plugins

maven-surefire-report-plugin

2.22.2

false

```

#### 2.2. Настраиваемое имя отчета

Чтобы задать пользовательское имя файла для сгенерированного HTML отчета, для свойства `outputName` должно быть установлено нужное имя.

После запуска `mvn` сгенерированный файл отчета называется JUnit-Examples-Test-Report.html.

```

org.apache.maven.plugins

maven-surefire-report-plugin

2.22.2

JUnit-Examples-Test-Report

```

#### 2.3. Ссылки на исходный код для неудачных тестов

Для неудачных тестов мы можем сообщить номер строки, в которой они были неудачными. Это можно сделать с помощью плагина `maven-jxr-plugin`.

Добавьте этот плагин в раздел отчетов файла `pom.xml` для сообщения номеров строк.

```

org.apache.maven.plugins

maven-surefire-report-plugin

2.22.2

JUnit-Examples-Test-Report

org.apache.maven.plugins

maven-jxr-plugin

3.1.1

```

Хорошего изучения!!!

|

https://habr.com/ru/post/590199/

| null |

ru

| null |

# Демоны на PHP

*Памятка начинающему экзорцисту.*

Прежде, чем начать: я знаю, что такое phpDaemon и System\_Daemon. Я читал статьи по этой тематике, и на хабре тоже.

Итак, предположим, что вы уже определились, что вам нужен именно демон. Что он должен уметь?

* Запускаться из консоли и отвязываться от неё

* Всю информацию писать в логи, ничего не выводить в консоль

* Уметь плодить дочерние процессы и контролировать их

* Выполнять поставленную задачу

* Корректно завершать работу

#### Отвязываемся от консоли

```

// Создаем дочерний процесс

// весь код после pcntl_fork() будет выполняться двумя процессами: родительским и дочерним

$child_pid = pcntl_fork();

if ($child_pid) {

// Выходим из родительского, привязанного к консоли, процесса

exit();

}

// Делаем основным процессом дочерний.

posix_setsid();

// Дальнейший код выполнится только дочерним процессом, который уже отвязан от консоли

```

Функция *pcntl\_fork()* создает дочерний процесс и возвращает его идентификатор. Однако переменная *$child\_pid* в дочерний процесс не попадает (точнее она будет равна 0), соответственно проверку пройдет только родительский процесс. Он завершится, а дочерний процесс продолжит выполнение кода.

В общем то демона мы уже создали, однако всю информацию (включая ошибки) он всё еще будет выводить в консоль. Да и завершится сразу после выполнения.

#### Переопределяем вывод

```

$baseDir = dirname(__FILE__);

ini_set('error_log',$baseDir.'/error.log');

fclose(STDIN);

fclose(STDOUT);

fclose(STDERR);

$STDIN = fopen('/dev/null', 'r');

$STDOUT = fopen($baseDir.'/application.log', 'ab');

$STDERR = fopen($baseDir.'/daemon.log', 'ab');

```

Здесь мы закрываем стандартные потоки вывода и направляем их в файл. STDIN на всякий случай открываем на чтение из /dev/null, т.к. наш демон не будет читать из консоли — он от неё отвязан. Теперь весь вывод нашего демона будет логироваться в файлах.

#### Поехали!

```

include 'DaemonClass.php';

$daemon = new DaemonClass();

$daemon->run();

```

После того, как мы переопределили вывод, можно выполнять поставленную демону задачу. Создадим *DaemonClass.php* и начнем писать класс, который будет делать основную работу нашего демона.

#### DaemonClass.php

```

// Без этой директивы PHP не будет перехватывать сигналы

declare(ticks=1);

class DaemonClass {

// Максимальное количество дочерних процессов

public $maxProcesses = 5;

// Когда установится в TRUE, демон завершит работу

protected $stop_server = FALSE;

// Здесь будем хранить запущенные дочерние процессы

protected $currentJobs = array();

public function __construct() {

echo "Сonstructed daemon controller".PHP_EOL;

// Ждем сигналы SIGTERM и SIGCHLD

pcntl_signal(SIGTERM, array($this, "childSignalHandler"));

pcntl_signal(SIGCHLD, array($this, "childSignalHandler"));

}

public function run() {

echo "Running daemon controller".PHP_EOL;

// Пока $stop_server не установится в TRUE, гоняем бесконечный цикл

while (!$this->stop_server) {

// Если уже запущено максимальное количество дочерних процессов, ждем их завершения

while(count($this->currentJobs) >= $this->maxProcesses) {

echo "Maximum children allowed, waiting...".PHP_EOL;

sleep(1);

}

$this->launchJob();

}

}

}

```

Мы ожидаем сигналы SIGTERM (завершения работы) и SIGCHLD (от дочерних процессов). Запускаем бесконечный цикл, чтобы демон не завершился. Проверяем, можно ли создать еще дочерний процесс и ждем, если нельзя.

```

protected function launchJob() {

// Создаем дочерний процесс

// весь код после pcntl_fork() будет выполняться

// двумя процессами: родительским и дочерним

$pid = pcntl_fork();

if ($pid == -1) {

// Не удалось создать дочерний процесс

error_log('Could not launch new job, exiting');

return FALSE;

}

elseif ($pid) {

// Этот код выполнится родительским процессом

$this->currentJobs[$pid] = TRUE;

}

else {

// А этот код выполнится дочерним процессом

echo "Процесс с ID ".getmypid().PHP_EOL;

exit();

}

return TRUE;

}

```

*pcntl\_fork()* возвращает -1 в случае возникновения ошибки, $pid будет доступна в родительском процессе, в дочернем этой переменной не будет (точнее она будет равна 0).

```

public function childSignalHandler($signo, $pid = null, $status = null) {

switch($signo) {

case SIGTERM:

// При получении сигнала завершения работы устанавливаем флаг

$this->stop_server = true;

break;

case SIGCHLD:

// При получении сигнала от дочернего процесса

if (!$pid) {

$pid = pcntl_waitpid(-1, $status, WNOHANG);

}

// Пока есть завершенные дочерние процессы

while ($pid > 0) {

if ($pid && isset($this->currentJobs[$pid])) {

// Удаляем дочерние процессы из списка

unset($this->currentJobs[$pid]);

}

$pid = pcntl_waitpid(-1, $status, WNOHANG);

}

break;

default:

// все остальные сигналы

}

}

```

SIGTERM — сигнал корректного завершения работы. SIGCHLD — сигнал завершения работы дочернего процесса. При завершении дочернего процесса мы удаляем его из списка запущенных процессов. При получении SIGTERM, выставляем флаг — наш «бесконечный цикл» завершится, когда выполнится текущая задача.

Осталось запретить запуск нескольких копий демона, об это отлично написано в [этой статье](http://habrahabr.ru/blogs/php/40432/).

Спасибо за внимание.

**UPD:** хабраюзер [Dlussky](http://habrahabr.ru/users/dlussky/) в своем [комментарии](http://habrahabr.ru/blogs/php/134620/#comment_4472572) подсказал, что в PHP >= 5.3.0 вместо *declare(ticks = 1)* надо бы использовать [pcntl\_signal\_dispatch()](http://www.php.net/manual/en/function.pcntl-signal-dispatch.php)

|

https://habr.com/ru/post/134620/

| null |

ru

| null |

# Возьми API, JavaScript; поди узнай скорей-ка, что в Файерфоксе нашем села батарейка!…

Как известно, в W3C идёт работа над [черновиком](http://www.w3.org/TR/battery-status/) стандарта **Battery API**, реализация которого позволит джаваскрипту в браузере наблюдать за уровнем заряда аккумуляторной батареи в том мобильном устройстве (мобильнике, планшете, нетбуке, ноутбуке и так далее), на котором браузер запущен.

Речь идёт о появлении объекта **navigator.battery** со свойствами **navigator.battery.charging** (логическое; равно **true**, когда устройство подзаряжается) и **navigator.battery.level** (число от **0.0** до **1.0**, выражающее величину заряда батареи по отношению к максимальному заряду её). Оба свойства — только для чтения. У этого объекта также будут события, позволяющие наблюдать за изменениями состояния батареи примерно так:

```

navigator.battery.addEventListener('chargingchange', function () {

if (navigator.battery.charging) {

console.log('Устройство только что воткнули в розетку.');

}

}, false);

```

В конце осени нынешнего (2011) года соответствующий объект (под именем **navigator.mozBattery**) добавили в объектную модель Файерфокса одиннадцатой версии (см. [баг 678694](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=678694)); её появления по [графику](http://habrahabr.ru/blogs/firefox/133459/) следует ожидать в середине марта будущего (2012) года, а бету мы увидим в сáмом начале февраля. Жду с нетерпением, потому что мобильный Firefox одиннадцатой версии вообще обещает заблистать множеством изменений по сравнению с десятым.

Подробности о реализации нового объекта [изложены в MozillaWiki](https://wiki.mozilla.org/WebAPI/BatteryAPI). Явствует, что спервоначалу событий будет всего два: **chargingchange** (когда батарейка начинает или, наоборот, перестаёт заряжаться) и **levelchange** (когда уровень заряда меняется на 1%).

В черновике из W3C ужé запроектированы также два дополнительных свойства (**chargingTime** и **dischargingTime**) для оценки предполагаемого времени, остающегося до полного заряда (или критического разряда) аккумулятора, а с ними и события (**onchargingtimechange** да **ondischargingtimechange**) на случай изменения этой оценки.

|

https://habr.com/ru/post/135474/

| null |

ru

| null |

# Защита от SQL-инъекций в PHP и MySQL

К своему удивлению, я не нашёл на Хабре исчерпывающей статьи на тему защиты от инъекций. Поэтому решил написать свою.

**Несколько пространный дисклеймер, не имеющий прямого отношения к вопросу**Давайте признаем факт: количество статей (и комментариев) на тему защиты от SQL-инъекций, появившихся на Хабре в последнее время, говорит нам о том, что поляна далеко не так хорошо истоптана, как полагают некоторые. Причём повторение одних и тех же ошибок наводит на мысль, что некоторые заблуждения слишком устойчивы, и требуется не просто перечисление стандартных техник, а подробное объяснение — как они работают и в каких случаях должны применяться (а в каких — нет).

Статья получилась довольно длинной — в ней собраны результаты исследований за несколько лет — но самую важную информацию я постараюсь компактно изложить в самом начале, а более подробные рассуждения и иллюстрации, а так же различные курьёзы и любопытные факты привести в конце. Также я постараюсь окончательно развеять множественные заблуждения и суеверия, связанные с темой защиты от инъекций.

Я не буду пытаться изображать полиглота и писать рекомендации для всех БД и языков разом. Достаточное количество опыта у меня есть только в веб-разработке, на связке PHP/MySQL. Поэтому все практические примеры и рекомендации будут даваться для этих технологий. Тем не менее, изложенные ниже теоретические принципы применимы, разумеется, для любых других языков и СУБД.

Сразу отвечу на стандартное замечание про ORM, Active record и прочие query builders: во-первых, все эти прекрасные инструменты рождаются не по мановению волшебной палочки из пены морской, а пишутся программистами, используя всё тот же грешный SQL. Во-вторых, будем реалистами: перечисленные технологии — хорошо, но на практике сырой SQL постоянно встречается нам в работе — будь то legacy code или развесистый JOIN, который транслировать в ORM — себе дороже. Так что не будем прятать голову в песок и делать вид, что проблемы нет.

Хоть я и постарался подробно осветить все нюансы, но, вполне возможно, некоторые из моих выводов могут показаться неочевидными. Я вполне допускаю, что мой контекст и контексты читателей могут различаться. И вещи, которые кажутся мне сами собой разумеющимися, не являются таковыми для некоторых читателей. В этом случае буду рад вопросам и уточнениям, которые помогут мне исправить статью, сделав её более понятной и информативной.

Ещё только начав интересоваться темой защиты от инъекций, я всегда хотел сформулировать набор правил, который был бы одновременно исчерпывающим и компактным. Со временем мне это удалось:

#### Правила, соблюдение которых гарантирует нас от инъекций

1. данные подставляем в запрос только через плейсхолдеры

2. идентификаторы и ключевые слова подставляем только из белого списка, прописанного в нашем коде.

Всего два пункта.

Разумеется, практическая реализация этих правил нуждается в более подробном освещении.

Но у этого списка есть большое достоинство — он точный и исчерпывающий. В отличие от укоренившихся в массовом сознании правил «прогонять пользовательский ввод через mysql\_real\_escape\_string» или «всегда использовать подготовленные выражения», мой набор правил не является катастрофическим заблуждением (как первое) или неполным (как второе).

Но вперёд, читатель — перейдём уже к подробному разбору.

##### Плейсхолдеры — подстановка данных

В принципе, тут всё просто: любые данные должны попадать в запрос не напрямую, а через некоего представителя, подстановочное выражение.

Запрос пишется в таком, например, виде,

```

SELECT * FROM table WHERE id > ? LIMIT ?

```

а данные добавляются и обрабатываются отдельно.

Но чем это лучше «обычного эскейпинга»? А всем:

* Во-первых, «эскейпинг» вообще не имеет никакого отношения к безопасности. Представьте себе!

* Во-вторых, код становится банально короче. Никаких тебе mysql\_real\_escape\_string(), ни даже intval() — вся обработка скрыта внутри.

* В-третьих, код становится *проще*. Не нужно запоминать различные правила для форматирования разных частей запроса

* В-четвёртых, использование плейсхолдеров (при условии, что они корректно обрабатываются) гарантирует нас от инъекций через данные. «Это же очевидно!» — скажете вы — «стоило ли городить отдельный пункт?» Стоило. Тот же эскейпинг защиту не гарантирует. Плюс сокращение правил форматирования до одного — перепутать что-либо тут будет затруднительно

* В-пятых — и в самых главных — **мы обрабатываем данные ровно там, где нужно**! Это очень важный момент, который многие не понимают. В классических «похапешных» учебниках форматирование данных для SQL разбросано по всему коду. А в старых версиях PHP оно и вовсе начиналось ещё даже до начала выполнения кода — что совсем уже ни в какие ворота не лезет! Такая ситуация приводит к тому, что *одни данные форматируются дважды, другие — только наполовину, а третьи — и вовсе ни разу или совсем не так, как нужно, без малейшей пользы*. При этом отформатированные для SQL данные вдруг оказываются в HTML или куках, что тоже не прибавляет радости пользователям и разработчикам.

Поэтому самым лучшим вариантом будет форматировать данные непосредственно перед исполнением запроса — таким образом мы всегда будем уверены в том, что данные форматируются корректно, это делается только один раз, и отформатированные данные попадут строго по назначению — в БД и никуда больше.

И вот как раз целям такой — своевременной, безопасной и корректной — обработки данных и служат плейсхолдеры, давая нам **гарантию безопасности**, в то же время **упрощая** код.

###### Примеры использования:

Из мануала:

```

$stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM REGISTRY where name LIKE ?");

$stmt->execute(array("%$_GET[name]%"));

$data = $stmt->fetchAll();

```

Пример того, к чему стоит стремиться:

```

$ban = $db->getRow("SELECT 1 FROM ban WHERE ip = inet_aton(s:)", $ip);

```

Как видите, совсем несложно, а так же — при умелом использовании — выходит гораздо *короче*, чем составлять запрос руками. Вы всё ещё хотите писать по-старинке?

**Важное замечание:** Разумеется, подстановка данных через плейсхолдеры должна производиться **всегда**, вне зависимости от источника данных или каких бы то ни было других условий.

##### Идентификаторы и ключевые слова — белые списки

Подавляющее большинство статей, посвящённых инъекциям, совершенно упускают этот момент из виду. Но реальность такова, что в ней мы сталкиваемся с необходимостью подставлять в запрос не только данные, но и другие элементы — идентификаторы (имена полей и таблиц) и даже элементы синтаксиса, ключевые слова. Пусть даже такие незначительные, как DESC или AND, но требования к безопасности таких подстановок всё равно должны быть не менее строгими!

Разберем довольно банальный случай.

У нас есть база товаров, которая выводится пользователю в виде HTML таблицы. Пользователь может сортировать эту таблицу по одному из полей, в любом направлении.

То есть, как минимум, со стороны пользователя к нам приходит имя колонки и направление сортировки.

Подставлять их в запрос напрямую — гарантированная инъекция. Привычные методы форматирования здесь не помогут. Подготовленные выражения ни с идентификаторами, ни с ключевыми словами не приведут ни к чему, кроме сообщения об ошибке.

Единственное решение — **белый список**.

Это, разумеется, не бином ньютона, и многие разработчики легко по ходу дела реализуют эту парадигму на ходу, впервые столкнувшись с необходимостью подстановки имени поля в запрос. Тем не менее, статья о защите от инъекций без этого правила будет неполной, а сама защита — дырявой.

Суть метода заключается в том, что **все возможные варианты выбора должны быть жёстко прописаны в нашем коде, и в запрос должны попадать только они**, на основании пользовательского ввода.

###### Пример применения:

```

$order = isset($_GET['order']) ? $_GET['order'] : ''; // просто для полноты кода

$sort = isset($_GET['sort']) ? $_GET['sort'] : '';

$allowed = array("name", "price", "qty"); //перечисляем варианты

$key = array_search($sort,$allowed); // ищем среди них переданный параметр

$orderby = $allowed[$key]; //выбираем найденный (или, за счёт приведения типов - первый) элемент.

$order = ($order == 'DESC') ? 'DESC' : 'ASC'; // определяем направление сортировки

$query = "SELECT * FROM `table` ORDER BY $orderby $order"; //запрос 100% безопасен

```

Раньше я предполагал, что для идентификаторов достаточно плейсхолдера. Но со временем пришло понимание недостатков этого метода:

* во-первых, в случае неверного имени поля запрос вызовет ошибку. А ошибки — это всегда плохо

* во-вторых, и гораздо более важных: если подставлять имена полей без предварительной фильтрации, автоматом, только эскейпя их, можно получить инъекцию другого рода — ведь пользователь тогда может вписать в те имена полей, которые ему изменять не положено! Скажем, если мы формируем SQL запрос автоматически на базе массива $\_POST (при этом правильно форматируя имена полей!), то хакер при регистрации добавляет в форму поле admin со значением «1» и становится админом

Так что теперь я использую оба метода:

Сначала получаю идентификатор из белого списка.

А потом добавляю его через плейсхолдер — просто чтобы не заниматься форматированием вручную. И для единообразия. В этом случае последняя строчка будет выглядеть, как

```

$query = "SELECT * FROM `table` ORDER BY n: $order";

```

В принципе, этой информации достаточно, чтобы начать писать полностью безопасные запросы. Но, как водится, в реальной жизни случаются разные нюансы, да и разобраться с механизмом плейсхолдеров хотелось бы поподробнее.

#### Работа с плейсхолдерами

Для начала нужно понимать, что существует два варианта реализации плейсхолдеров — серверный и клиентский:

* В первом случае запрос так и уходит на сервер с плейсхолдерами, а данные отправляются отдельно от него. По-английски называется native prepared statements — «родные» подготовленные выражения — то есть, обработка плейсхолдеров осуществляется самой СУБД, на сервере. Для краткости я буду использовать наименование «серверные плейсхолдеры».

* Во втором случае данные форматируются и подставляются в строку запроса на место плейсхолдеров прямо на клиенте, формируя классический SQL запрос, который затем уходит в базу обычным порядком.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим ниже.

Следует также помнить, что PDO сидит на этих двух стульях одновременно — по умолчанию работает по второму варианту, лишь эмулируя первый. Эту функциональность можно отключить, заставив PDO отправлять на сервер данные отдельно от запроса.

```

$dbh->setAttribute( PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false );

```

Но поскольку даже эмуляция делается без участия программиста, ниже мы будем рассматривать PDO как представителя серверных плейсхолдеров.

##### Серверные плейсхолдеры

Для начала давайте сформулируем — почему вообще возможны инъекции?

По факту, SQL запрос представляет собой программу. Полноценную программу — с операторами, переменными и строковыми литералами. Проблема же состоит в том, что мы эту программу собираем динамически, на ходу. В отличие от наших PHP скриптов, которые написаны раз и навсегда, и не изменяются на основе поступающих данных, SQL запрос каждый раз динамически формируется заново. И, как следствие, неверно отформатированные данные могут испортить запрос, или даже поменять его, подставив непредусмотренные нами операторы. Собственно, именно в этом и состоит суть инъекций.

Что же нам предлагает серверная обработка плейсхолдеров?

Очень простую вещь: мы вносим в нашу программу такое понятие, как… *переменные*! Да-да, плейсхолдер — это обычная переменная, которая жёстко прописана в нашем SQL-«скрипте» и не меняется в зависимости от данных. А сами данные едут на сервер **отдельно** от запроса, и никогда с ним не пересекаются. Только после того, как запрос будет интерпретирован, данные будет использованы уже непосредственно на этапе исполнения.

На практике это выглядит так: при вызове prepare() наш запрос едет на сервер прямо в таком виде — с плейсхолдерами/переменными, сервер его парсит и сигнализирует — «всё окей, готов принимать данные» (ну, или сообщает об ошибке). А затем, при выполнении execute(), на сервер едут уже данные (причём не в текстовом виде, а в бинарном пакете, по структуре напоминающем тот, в котором возвращается результат запроса), и участвуют уже непосредственно в выполнении.

В теории звучит очень заманчиво.

Однако на практике, к сожалению, в имеющихся библиотеках для работы с Mysql в PHP реализация работы с подготовленными выражениями ещё очень далека от идеала.

Достаточно привести такие, к примеру, факты:

* Такая банальная возможность, как получение строки результата в массив (аналог mysql\_fetch\_array()), для запросов, использующих подготовленные выражения, была добавлена в mysqli только в версии в 5.3(!). До этой версии библиотека была практически неюзабельна без [адовых извращений](http://www.php.net/manual/ru/mysqli-stmt.bind-result.php#102179).

* То же самое касается задания кодировки соединения в PDO — это стало возможным только в той же 5.3. Во всех предыдущих версиях задать кодировку соединения в PDO было попросту **невозможно** (что — справедливости ради следует признать — не является большой проблемой при выключенном режиме совместимости, но — дыра-с!).

* mysqli в некоторых случаях [пытается зарезервировать столько памяти, сколько максимально вмещает поле в БД](https://bugs.php.net/bug.php?id=51386) — осторожнее с mediumtext-ами!

Эти факты говорят нам о том, что обе библиотеки до сих пор довольно сырые, и мы можем ожидать от них отсутствия и другого необходимого функционала.

##### Перечислим основные недостатки имеющихся библиотек

* многословность

* отсутствие некоторых полезных плейсхолдеров

* невозможность получить классический SQL запрос для целей отладки

* возможные проблемы с производительностью\* (этот вопрос будет рассмотрен ниже)

и разберём их подробнее

###### Многословность.

Возьмём такую, к примеру, востребованную операцию, как получение всех строк результата запроса в двумерный массив. В mysqli до сих пор нет такой функции. Или, скажем, привязывать переменные к плейсхолдерам там можно только отдельной функцией.

В итоге, на получение данных одного запроса в массив у нас уйдёт минимум девять(!) строк кода:

```

$data = array();

$query = "SELECT Name, Population, Continent FROM Country WHERE Continent=? ORDER BY Name LIMIT 1";

$stmt->prepare($query);

$stmt->bind_param("s", $continent);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

while ($row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM)) {

$data[] = $row;

}

```

Причём большая часть этого кода не несёт никакой смысловой нагрузки, является абсолютно одинаковой для всех выполняемых запросов и при этом повторяется множество раз в сотнях скриптов.

при том, что для получения данных вполне достаточно всего двух строк:

```

$query = "SELECT Name, Population, Continent FROM Country WHERE Continent=? ORDER BY Name LIMIT 1";

$data = $db->getAll($query,$continent);

```

У PDO с этим немного лучше — там догадались разрешить передавать массив в execute() и есть метод fetchAll(). Но всё равно приходится писать множество ненужного однообразного кода для самых простых операций.

В частности — вернёмся к теме нашей статьи — биндинг. Вот есть у меня переменная $\_GET['id']; я хочу привязать её к плейсхолдеру. Отлично, я могу это сделать прямо в execute()… но только сделав её массивом. Зачем? Неужели сам драйвер не может сделать это за меня?

###### Недостаточность функциионала

Ещё одна проблема, которая уже поднималась в комментариях к недавней статье — оператор IN(). Сделать для него подстановки — задача весьма нетривиальная. Хотя казалось бы, именно для таких случаев плейсхолдеры-то как раз и придуманы:

```

$conts = array('Europe','Africa','Asia','North America');

$query = "SELECT * FROM Country WHERE Continent IN(?) ORDER BY Name LIMIT 1";

$data = $db->getAll($query,$conts);

```

Вместо десятков строк хитровыдуманного кода.

Какой вывод мы можем из этого сделать? Надо допиливать.

###### Невозможность получить SQL запрос

Кто-то скажет, что ему это не нужно, кто-то изворачивается и пишет запрос руками или использует хитрый софт. Будем уважать мнение этих людей, но факт остаётся фактом — функционал вывода готового запроса удобен для отладки, а серверные плейсхолдеры его не позволяют.

###### Производительность

Обычно апологеты серверных подготовленных выражений напирают на тот факт, что парсинг запроса делается только один раз.

К сожалению, для веб-приложения это не работает. Та копия скрипта, которая выполнила prepare(), выполняет execute() для этого запроса ровно 1 раз и благополучно умирает. А новая копия заново делает prepare. В итоге выходит больше работы там, где хотели сэкономить.

В комментариях к недавней статье мне указали на ещё один потенциальный выигрыш в скорости — кэширование плана запроса. И ведь действительно, даже если мы делаем prepare для каждого запроса, то БД может закэшировать один и тот же запрос для разных данных. И получить план исполнения без парсинга, а простым сравнением строк!

Увы, я не настолько силён во внутреннем устройстве MySQL, чтобы подтвердить или опревергнуть как наличие самого механизма, так и его практическую эффективность.

При этом, насколько мне известно, под большими реальными нагрузками серверные подготовленные выражения проигрывают по скорости стандартным SQL запросам.

В любом случае, тема открытая и ещё ждёт своего исследователя. В конце концов, версии СУБД растут и результаты тестов устаревают.

В общем, мы выяснили, что средства, которые предоставляет нам СУБД и драйверы для работы с ней, оказались не так хороши, какими представлялись в рекламе. И возникает вопрос — а можем ли мы реализовать работу с плейсходерами самостоятельно? И возникает ответ — можем!

#### Самостоятельная реализация плейсхолдеров

Вообще, на самом деле никто не мешает нам улучшить юзабилити имеющихся библиотек, не заморочиваясь на плейсхолдеры. Скажем, написать обёртку над PDO, которая реализует недостающий функционал, используя при этом собственные плейсхолдеры PDO (или mysqli, как это сделано в библиотеке, [опубликованной](http://habrahabr.ru/post/119294/) год назад на Хабре).

Но у нас есть несколько причин рассмотреть самодельные плейсхолдеры:

Во-первых, как мы уже убедились, имеющегося в стандартных библиотеках набора плейсхолдеров явно недостаточно.

Во-вторых, серверные плейсхолдеры по каким-либо причинам могут нам не подойти.

В-третьих, на примере самостоятельной обработки плейсхолдеров мы рассмотрим нюансы корректного форматирования SQL запросов.

##### Принципы форматирования различных элементов SQL запроса

Реализовать самодельные плейсхолдеры совсем несложно. Примитивный парсер уже встроен в PHP. Единственное, что нам нужно — это научиться отличать различные элементы запроса. Но это очень важный момент, на котором стоит остановиться поподробнее.

Поскольку правила форматирования зависят от типа элемента, нам надо, во-первых, чётко понимать, какой именно элемент запроса мы в него подставляем. А во-вторых, нам надо как-то сообщить эту информацию обработчику плейсходеров.

Для начала давайте определимся, из каких элементов вообще может состоять запрос?

Возьмём, для примера, такой SQL:

```

INSERT INTO `db`.`table` as `t1` VALUES('string',1,1.5,NOW());

```

В нём можно выделить три основные группы элементов:

* собственно элементы языка SQL — операторы, встроенные функции, переменные и пр.

* идентификаторы (имена баз данных, таблиц и полей)

* литералы (данные, подставленные непосредственно в запрос) нескольких разных типов.

Нас будут интересовать последние два пункта, поскольку только они требуют специального форматирования.

Теперь подумаем, как сообщить информацию о типе подставляемых данных нашему обработчику. Имеющиеся решения делают это криво (что уже не должно вас удивлять). Варианта тут два: либо тип приходится задавать, вызывая функцию биндинга (что сразу в разы усложняет код), либо не задавать его вовсе, как делает PDO, если передать данные прямиком в execute(). Но совсем без типа обойтись нельзя, и поэтому все переданные в execute данные PDO трактует, как строки. Что приводит к забавным последствиям если PDO работает в режиме совместимости: при попытке передать параметры для LIMIT-а в execute(), PDO вылетит с сообщением об ошибке, в котором можно разглядеть кавычки, которыми честная библиотека обрамила оффсет и лимит!

В общем, нужно другое решение. И оно есть! Но о нём мы поговорим ниже, а пока рассмотрим правила форматирования.

###### Форматирование идентификаторов

Вообще, правила именования идентификаторов [довольно обширные](http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/identifiers.html). Но учитывая, что для безопасности мы пользуемся белыми списками, а плейсхолдер — только для форматирования, то достаточно будет этих двух:* идентификатор должен быть заключён в обратные одинарные кавычки (backticks)

* если такая кавычка встречается в имени — она должна быть экранирована удвоением.

```

function escapeIdent($value)

{

return "`".str_replace("`","``",$value)."`";

}

```

Лирическое отступление:

Нужно или не нужно форматировать идентификаторы? Ведь в большинстве случаев это не требуется?

Если запрос пишется руками, то необходимость можно определить на месте: работает запрос — можно не форматировать; вылетает с ошибкой на идентификаторе — надо форматировать.

Если же мы используем плейсхолдер — то есть, добавляем идентификатор в запрос динамически — форматировать надо обязательно, поскольку мы не знаем, какое имя поля будет подставлено в запрос, и, следовательно, требуется ли ему форматирование, или нет. Значит, будем форматировать всё.

Собственно, если говорить об использовании плейсхолдеров в целом, именно последовательное, без исключений, применение правил форматирования и позволяет говорить о гарантированной защите от инъекций и — что немаловажно — ошибок. Ведь форматирование в первую очередь делается для того, чтобы обеспечить синтаксическую корректность запроса. А защита от инъекций является всего лишь побочным эффектом.

Поэтому я предпочитаю употреблять термин «форматирование», а не «эскейпинг»

###### Форматирование строковых литералов

Самая избитая, казалось бы, тема. Но, как показали обсуждения недавних статей, многие до сих пор путаются если не в понимании, то как минимум — в формулировках. Итак, давайте сформулируем правила форматирования строк в SQL.

* строка должна быть заключена в кавычки (одинарные или двойные, но поскольку двойные могут быть использованы для идентификаторов, лучше всегда использовать одинарные)

* в строке должны быть экранированы спецсимволы по списку. Для этого API предоставляет специальную функцию. Для корректной работы этой функции должна быть правильно задана кодировка соединения

при этом

* эти правила всегда должны применяться вместе, а не только какое-то одно

* ни одно из них не должно применяться к любым другим данным кроме строк

Вроде бы, простые правила? Но просто поразительно, сколько людей им не следует.

и даже в документации по PHP, в статье про mysql\_real\_escape\_string() написана дичь: «Если не пользоваться этой функцией, то запрос становится уязвимым для взлома с помощью SQL-инъекций. » — как будто если её использовать для чисел или идентификаторов, то это хоть чему-то поможет!

А вот разработчиков PDO можно похвалить — они поступили совершенно логично, выполняя оба правила вместе: функция PDO::quote() делает не половину дела, а всё целиком — эскейпит строку *и* заключает её в кавычки. Поступим так же и мы:

```

function escapeString($value)

{

return "'".mysqli_real_escape_string($this->connect,$value)."'";

}

```

Остаётся только добавить, что «правильно задать кодировку» можно только функциями [mysqli\_set\_charset](http://www.php.net/manual/ru/mysqli.set-charset.php) / [mysql\_set\_charset](http://ru2.php.net/manual/ru/function.mysql-set-charset.php), а в PDO — в DSN.

###### Форматирование чисел

Теоретически, в большинстве случаев числа можно форматировать как строки, и тогда задача сведётся к предыдущей. Но есть три проблемы

* режим STRICT MODE в mysql, который, будучи включённым, в некоторых случаях будет выдавать ошибки при попытке выдать строку за число

* оператор LIMIT, в котором использование строк не предусмотрено вовсе

* замечания специалистов по mysql о том, что тип литерала очень важен, и играет роль при планировании и исполнении запроса. Сам я в этом не силён, и буду рад подробному комментарию.

В общем, числа форматировать тоже будем. Тем более, что с помощью плейсхолдеров это не представляет проблемы.

Проблему представляет другое — недостаточноая разрядность встроенных механизмов приведения типов в PHP. Поэтому если вам надо работать с целочисленными значениями, большими чем PHP\_INT\_MAX, используйте регулярки для валидации. Ну а в обычном случае можно использовать intval().

Числа же с десятичной точкой желательно проверять только регуляркой, поскольку в PHP нет типа данных, аналогичного супер-полезному типу DECIMAL в MySQL.

##### «Ленивые плейсхолдеры»

Итак, приступим к реализации.

Самый первый вариант, который приходит в голову — это sprintf(). Собственно, подстановочные выражения этого семейства функций и есть настоящие плейсхолдеры. Причём *типизованные* плейсхолдеры! То есть, то, как именно будут обрабатываться данные, определяет сам плейсхолдер. Это, на самом деле, не такая уж незначительная вещь — ни авторы PDO, ни авторы mysqli так до неё и не додумались. И указать тип подставляемых данных в этих библиотеках можно только вызвав специальную функцию.

В общем, sprintf снимет с нас заботу о любых типах данных кроме строк. Разумеется, sprintf никак не форматирует строки, а выдаёт их как есть. Но нас это не устраивает — у нас есть жёсткие правила форматирования. И это именно правил*а*, а не правило. Как мы помним, эскейпинг — всего лишь пол-дела.

Но поскольку такую ответственную работу, как добавление кавычек, мы не можем отдать на откуп программисту, наш код должен это делать сам. Тупо строковой заменой. Это неидеальное решение, но для учебного кода подойдёт.

Кроме этого мы будем эскейпить **все** передаваемые в функцию данные. Да, это неправильно. Но вреда от этого не будет, но зато мы сохраним главное преимущество sprintf() — тот факт, что она будет парсить строку за нас.

Почему не будет вреда? Ведь только что я рассказывал, что эскейпить что-либо кроме строк — бесполезно и опасно! Да, если мы больше никак не обрабатываем остальные данные. Но поскольку оставшимися вариантами плейсхолдеров являются только числовые, инъекция через них не пройдёт.

В итоге у нас получилась функция

```

function query(){

$query = array_shift($args);

$query = str_replace("%s","'%s'",$query);

foreach ($args as $key => $val) {

$args[$key] = mysql_real_escape_string($val);

}

$query = vsprintf($query, $args);

if (!$query) return FALSE;

$res = mysql_query($query) or trigger_error("db: ".mysql_error()." in ".$query);

return $res;

}

```

которая неплохо справляется со своими обязанностями по подстановке данных в запрос.

причём с защитой от дурака: если мы перепутаем плейсхолдер, и поставим, к примеру, %s вместо %d в операторе LIMIT, то получим ошибку запроса на этапе разработки, но не инъекцию (как это произошло бы в случае эскейпинга).

Разумеется, реализация на основе printf() не лишена недостатков — нaдо следить, чтобы не было лайков, прописанных прямо в запросе, плюс всего три типа плейсхолдеров.

Но для тех, кто ну ооочень не любит ООП, приведу здесь функцию, которую я написал много лет назад и которую можно просто скопировать в конфигурационный файл и начать пользоваться, получив безопасный способ выполнения запросов, ко всему ещё и сокращающий код получения данных в 3-4 раза.

**показать код**

```

function dbget() {

/*

usage: dbget($mode, $query, $param1, $param2,...);

$mode - "dimension" of result:

0 - resource

1 - scalar

2 - row

3 - array of rows

*/

$args = func_get_args();

if (count($args) < 2) {

trigger_error("dbget: too few arguments");

return false;

}

$mode = array_shift($args);

$query = array_shift($args);

$query = str_replace("%s","'%s'",$query);

foreach ($args as $key => $val) {

$args[$key] = mysql_real_escape_string($val);

}

$query = vsprintf($query, $args);

if (!$query) return false;

$res = mysql_query($query);

if (!$res) {

trigger_error("dbget: ".mysql_error()." in ".$query);

return false;

}

if ($mode === 0) return $res;

if ($mode === 1) {

if ($row = mysql_fetch_row($res)) return $row[0];

else return NULL;

}

$a = array();

if ($mode === 2) {

if ($row = mysql_fetch_assoc($res)) return $row;

}

if ($mode === 3) {

while($row = mysql_fetch_assoc($res)) $a[]=$row;

}

return $a;

}

?>

```

примеры использования:

```

$name = dbget(1,"SELECT name FROM users WHERE id=%d",$_GET['id']); // если нам нужно только имя

$user = dbget(2,"SELECT * FROM users WHERE id=%d",$_GET['id']); // если нужна вся строка

$sql = "SELECT * FROM news WHERE title LIKE %s LIMIT %d,%d";

$news = dbget(3,$sql,"%$_GET[search]%",$start,$per_page); //если нужен массив

```

Несмотря на некоторую неуклюжесть, эта функция дорога моему сердцу, поскольку написана в строгом следовании известным принципам: и если KISS ей можно поставить в упрёк, то применение её делает код очень и очень DRY.

Но все мы понимаем, что это тупиковая ветвь. И нам нужен полноценный класс.

Увы, объём статьи уже и превысил все разумные размеры, и создание класса надо выносить в отдельный пост. Остановлюсь здесь лишь на нескольких вопросах.

Во-первых, класс наш будет наследником вышеприведённой функции, и служить высокой миссии избавления кода от повторений. Поэтому помимо поддержки плейхолдеров, класс будет предоставлять набор функций-хелперов для получения из БД информации сразу в нужном формате — скаляра, одномерного массива, двумерного массива, индексированного по полю одномерного массива, индексированного по полю двумерного массива.

Во-вторых, для нашего класса мы используем поистине блистательную идею типизованных плейсхолдеров. А заодно поживимся у PDO плейсхолдерами именованными.

Пусть наш плейсхолдер имеет вид

```

[a-z]:[a-z]*

```

Например,

```

i:

```

или

```

s:name

```

В первом случае это будет анонимный плейсхолдер, а во втором — именованный.

первая буква задаёт тип, двоеточие отличает плейсхолдер от других элементов строки, а имя — опционально.

В-третьих, долгожданный плейсхолдер для оператора IN() (для строк)

```

function createIN($data)

{

if (!is_array($data))

{

throw new E_DB_MySQL_parser("Value for a: type placeholder should be array.");

}

if (!$data)

{

throw new E_DB_MySQL_parser("Empty array for a: type placeholder.");

}

$query = $comma = '';

foreach ($data as $key => $value)

{

$query .= $comma.$this->escapeString($value);

$comma = ",";

}

return $query;

}

```

и пара замечаний по нему.

Как можно видеть, парсер выбрасывает исключение на пустой массив. Почему?

Потому что mysql ругнётся на пустой IN(), и выполнять запрос всё равно бесполезно.

Где-то я видел остроумный вариант с implode и кавычками по краям, но так делать нельзя: пустая строка — вполне себе честное значение, но искать её имеет смысл только если она явно была передана в массиве.

[DmitryKoterov](https://habrahabr.ru/users/dmitrykoterov/) в своей библиотеке dbSimple эту проблему решает довольно красиво — весь блок с оператором IN заключается в фигурные скобки, и, в случае пустого массива, изымается из запроса целиком. Я не уверен в правильности этого решения, но оно, по крайней мере, весьма остроумно.

**Update:**

Благодаря идее, которую подали [zerkms](https://habrahabr.ru/users/zerkms/) и [david\_mz](https://habrahabr.ru/users/david_mz/), оказалось, что проблема с пустым массивом решается очень просто!

```

IN(NULL)

```

не выдаёт ошибку и всегда возвращает FALSE — идеальное представление для пустого массива.

То есть, вместо него надо просто подставлять NULL:

```

function createIN($data)

{

if (!is_array($data))

{

throw new E_DB_MySQL_parser("Value for a: type placeholder should be array.");

}

if (!$data)

{

return 'NULL';

}

$query = $comma = '';

foreach ($data as $key => $value)

{

$query .= $comma.$this->escapeString($value);

$comma = ",";

}

return $query;

}

```

Первое же исключение я решил оставить, исходя из таких соображений:

Теоретически, мы могли бы превратить скаляр в массив и дальше обрабатывать обычным порядком. Но такие скрытые преобразования типов, хоть и привычны для языка, чреваты логическими ошибками.

В итоге, если массив формируется внутри нашего кода, то эта проверка поможет нам отловить все ошибки формирования на этапе разработки. Ну а если массив приходит извне, то тут тем более нужно кидать исключение.

Cам же я остановился на варианте с предварительной валидацией массива. В этом мне помогает ещё один метод класса — parse(), который парсит строку с плейсхолдерами, подставляет переданные параметры и выдаёт готовый SQL запрос… или его часть(ведь, в отличие от случая с серверными плейсхолдерами, мы легко можем пропарсить произвольный кусок запроса!). И если первое нам пригодится для отладки, то второе — для случаев, подобных нашему:

```

if (is_array($array) and $array) {

$sql .= $db->parse(" AND type IN(a:)",$array);

}

```

Так же этот метод можно применять для составления многоэтажных условных WHERE:

```

$w = array();

$where = '';

if (!empty($_GET['type'])) $w[] = $db->parse("type = s:", $_GET['type']);

if (!empty($_GET['rooms'])) $w[] = $db->parse("rooms IN (a:)",$_GET['rooms']);

if (!empty($_GET['max_price'])) $w[] = $db->parse("price <= i:", $_GET['max_price']);

if (count($w)) $where = "WHERE ".implode(' AND ',$w);

$data = $db->getArr("SELECT * FROM table $where LIMIT i:,i:",$start,$per_page);

```

[Вышеупомянутую билиотеку DbSimple](http://dklab.ru/lib/DbSimple/), кстати, стоит отметить отдельным пунктом, как пример готовой реализации большей части изложенных здесь идей (в частности, трансляция самописных плейсхолдеров в родные, типизованные плейсхолдеры на 100500 типов и многое другое), отдельно отметив тот факт, что написана она была чуть ли не 10 лет назад, но по какой-то причине не получила широкого распространения.

#### Сеанс разоблачения суеверий

Поговорим немного о заблуждениях.

Я не знаю другой такой темы в веб-разработке, которая обросла бы подобным количеством заблуждений и суеверий. Разве что тема шаблонизации, хехе.

Судя по всему, механизм здесь такой: с азами защиты от инъекций мы знакомимся очень рано, в самом начале. И заученные правила запоминаются в качестве основ, незыблемых истин. И в дальнейшем мы уж к рассмотрению вопроса не возвращаемся. А надо бы.

Плюс толковой информации в интернете как всегда мало, а самому тестировать и разбираться лень. В итоге, наряду с уже существующими суевериями, в интернет вбрасываются (и подхватываются массами!) новые, не менее непрофессиональные. Попробуем разобраться с некоторыми из них

###### Функции mysql\_\* уже давно deprecated в PHP

Грустная тема.

История о том, как лень и невежество хоронят прекрасную библиотеку.

Во-первых, не «функции», а расширение целиком.

Во-вторых, не deprecated, а discouraged, причём не давно, а совсем недавно. Тоже не сахар, но надо быть точнее в формулировках.

В-третьих, никаких реальных причин отказываться от этой прекрасной и стабильной библиотеки нету. И единственная причина, по которой её хотят исключить из языка — не нашлось мейнтейнера, который бы хотел ей заниматься. Ну и плюс негативное общественное мнение, которое сложилось только из-за того, что общество само же не научилось правильно с ней обращаться. Однако против лома не попрёшь, и большие красные предупреждения в мануале говорят нам о том, что с расширения mysql надо срочно переезжать.

Но в этой фразе есть еще один нюанс, очень важный. Из разряда вещей, которые не понимают очень многие начинающие разработчики.

Если говорить именно о «функциях mysql\_\*», то в коде приложения их действительно быть не должно! Равно как и функций mysqli\_\*, pdo\_\* или любых других обращений к «голому» API. Прошу отметить — речь идёт о прикладном коде, а не о коде вообще: просто все обращения к функциям API должны быть упакованы в библиотеки, и в коде приложения нужно обращаться уже к библиотечным функциям. А использование всех этих mysql(i)\_query(), и mysql(i)\_fetch\_array() для исполнения конкретных запросов говорит, увы, о непрофессионализме.

Причина этого, в сущности, очень простая: функции API ужасно избыточны. Для того, чтобы получить строку данных из БД, надо написать десяток строк. И это не учитывая таких необходимых вещей, как обработка ошибок, логирование и профайлинг запросов и многого другого. В итоге, если мы пользуемся функциями API прямо в коде, то он получается, с одной стороны — ужасно избыточным, а с другой… недостаточно функциональным!

Авторы PDO попытались сделать свою библиотеку более юзабельной, но, на мой взгляд, недостаточно. И обращения к PDO надо точно так же инкапсулировать в методы собственного класса.

Ещё один аргумент — сейчас приходится менять mysql\_\* на что-то другое. В единственном файле библиотеки сделать это куда проще, чем в десятках проектов.

###### Серебряной пули нет

Как видите — есть. Очень простой набор правил, который несложно реализовать и соблюдать.

Надо сказать, что у меня тоже не сразу получилось. Сначала список не был исчерпывающим, потом — компактным.

###### Эскейпинг

Здесь целый ворох суеверий. Я надеюсь, что после приведенных выше разъяснений вопросов уже не осталось, но, на всякий случай:

* «проблема с функцией mysql\_real\_escape\_string в том, что ей вообще пользуются» — это ерунда. Единственная проблема функции mysql\_real\_escape\_string() только в том, что очень многие люди не понимают, для чего она нужна

* «эскейпинг нужен для входящих данных» — разумеется, это не так. эскейпинг нужен для строк

* «эскейпинг делает „вредные“ символы „безопасными“» — это полная ерунда. Никаких «вредных» символов не бывает. Грубо говоря, эскейпинг всего лишь экранирует ограничители строк, чтобы они, встретившись в тексте, не разбили строку — вот и всё

* «эскейпинг в принципе имеет какое-то отношение к защите от инъекций» — ну, вы поняли уже? Эскейпинг нужен для форматирования строк. Причём любых строк, а не только потенциально опасных. А защита обеспечивается уже в качестве побочного эффекта

* «при использовании подготовленных выражений эскейпингом занимается база» — здесь, проблема, скорее в терминологии. С одной стороны, всё верно — серверные плейсхолдеры обрабатываются базой. Но она не эскейпит данные — это просто не нужно, поскольку данные попросту не попадают в SQL запрос. Забавным исключением здесь является PDO, которая по умолчанию работает в режиме совместимости — то есть, не использует серверные плейсхолдеры, а подставляет данные в запрос сама. Но делает PDO это не на сервере. Плюс, как мы уже знаем, слово «эскейпинг» не является синонимом безопасности. Так что PDO занимается не «эскейпингом», а корректным форматированием данных.

###### Проверка входящих данных на «опасные» слова и символы

Такие как «UNION», одинарная кавычка и пр. Очень смешной способ защиты. Я, когда вижу на каком-нибудь сайте автора, всерьёз предлагающего очередной её вариант, всегда хочу его спросить — а что было бы, если бы если сам сайт пользовался предлагаемой защитой? Наш горе-изобретатель просто не смог бы опубликовать свой пост, как содержащий те самые «опасные» «стоп-слова».

###### Универсальная функция защиты данных

Тоже очень распространённое заблуждение среди начинающих пхпшников. «Поставим на входе универсальную функцию, которая будет убивать все „вредные символы“ в поступающих данных и таким образом обезопасим себя от любых инъекций!» — думают они.

Но как мы уже выяснили, «вредных» символов не бывает. Есть только служебные символы, которые имеют определённое значение только в определённом контексте. И совершенно безопасны во всех других случаях.

Также мы выяснили, что в первую очередь нам нужна не безопасность, а корректное форматирование данных. А сделать это можно только тогда, когда мы уже знаем — в каком контексте они будут использоваться. На входе в скрипт мы этого ещё, увы, не знаем. Яркий пример такого подхода представляет собой печально известная директива magic\_quotes, ныне, к счастью, изъятая из языка. Обрабатывая совсем не те данные, которые нужно, она создавала иллюзию безопасности, защищая только строки (и только попадающие в скрипт извне).

Так что, пожалуйста, не повторяйте этих ошибок — не форматируйте данные для SQL сразу при попадании их в скрипт.

###### Кодировки

Тема кодировок относится только к ручному форматированию строк. При обработке плейсхолдеров на сервере никакой проблемы не представляет.

Тема тут старая, [«это все придумал Шифлетт в восемнадцатом году»](http://shiflett.org/blog/2006/jan/addslashes-versus-mysql-real-escape-string) и тогда же Альшанецкий [показал](http://ilia.ws/archives/103-mysql_real_escape_string-versus-Prepared-Statements.html), что mysql\_real\_escape\_string() тоже не помогает(!)

Вся фишка в том, что вопреки [сказанному в документации](http://php.net/manual/ru/function.mysql-real-escape-string.php), mysql\_real\_escape\_string() **не** «принимает во внимание кодировку соединения», если только её специально не пнуть. По умолчанию же текущая кодировка — latin1, для которой никакие хитрые настройки не требуются, и mysql\_real\_escape\_string() действует не умнее своей туповатой родственницы mysql\_escape\_string().

При этом в 2006 году средства сообщить функции mysql\_real\_escape\_string() текущую кодировку в расширении mysql просто не было. С тех пор, впрочем, прогресс сильно ушёл вперёд и средство появилось — функция [mysql\_set\_charset()](http://www.php.net/manual/ru/function.mysql-set-charset.php). Которая и должна использоваться для выставления клиентской кодировки вместо запроса SET NAMES.

В любом случае, инъекция возможна только для некоторых экзотический кодировок. Все однобайтные кодировки и UTF-8 безопасны и так (следствием чего является тот факт, что для них годится и пресловутая addslashes()).

Я не поленился в свое время проверить, как это всё работает. Убедился — работает ровно так, как предсказано.

**Под спойлером результаты тестов, если не лень смотреть.**MySQL.

```

mysql> select version();

+---------------------+

| version() |

+---------------------+

| 5.0.45-community-nt |

+---------------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE users (

-> username VARCHAR(32) CHARACTER SET GBK,

-> password VARCHAR(32) CHARACTER SET GBK,

-> PRIMARY KEY (username)

-> );

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> insert into users SET username='ewrfg', password='wer44';

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> insert into users SET username='ewrfg2', password='wer443';

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> insert into users SET username='ewrfg4', password='wer4434';

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

```

PHP

```

```

php

echo "PHP version: ".PHP_VERSION."\n";

mysql_connect();

mysql_select_db("test");

mysql_query("SET NAMES GBK");

$_POST['username'] = chr(0xbf).chr(0x27).' OR username = username /*';

$_POST['password'] = 'guess';

$username = addslashes($_POST['username']);

$password = addslashes($_POST['password']);

$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";

$result = mysql_query($sql) or trigger_error(mysql_error().$sql);

var_dump($username);

var_dump(mysql_num_rows($result));

var_dump(mysql_client_encoding());

$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);

$password = mysql_real_escape_string($_POST['password']);

$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";

$result = mysql_query($sql) or trigger_error(mysql_error().$sql);

var_dump($username);

var_dump(mysql_num_rows($result));

var_dump(mysql_client_encoding());

mysql_set_charset("GBK");

$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);

$password = mysql_real_escape_string($_POST['password']);

$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";

$result = mysql_query($sql) or trigger_error(mysql_error().$sql);

var_dump($username);

var_dump(mysql_num_rows($result));

var_dump(mysql_client_encoding());

</code

```

Результат

```

PHP version: 5.3.3

string(29) "ї\' OR username = username /*"

int(3)

string(6) "latin1"

string(29) "ї\' OR username = username /*"

int(3)

string(6) "latin1"

string(30) "\ї\' OR username = username /*"

int(0)

string(3) "gbk"

```

```

Характерная деталь, о которой я упоминал ранее:

В PDO до недавнего времени вообще нельзя было выставить кодировку соединения. Функции, аналогичной mysql\_set\_charset() в PDO нету, а в DSN до версии 5.3 был только муляж параметра charset, который ошибок не выдавал, но и никакую кодировку не выставлял.

Ничего, в сущности, особенного, кроме возможности троллить персонажей, рассказывающих о том, что PDO защищает от всего.

###### «Уязвимость в LIKE»

Уязвимость в LIKE бывает только одна: применение этого оператора не по назначению.

Почему-то всякие составители статей ужасно любят пугать новичков возможностью подставить в выражение метасимвол. При этом никто не пишет, что если LIKE используется, то метасимвол в любом случае **должен быть**. Иначе в LIKE нет смысла. То есть, правильным средством борьбы с этой уязвимостью будет не экранирование символов % и \_, а неиспользование этой функции там, где нас интересует точное совпадение — для проверки пароля, например. Вот и всё.

#### Заключение

Хоть целью этой статьи и не является реабилитация расширения mysql, тем не менее я бы хотел отметить, что проблема, как это часто бывает, оказывается не в инструменте, а в руках, которые его держат. И если есть понимание целей и механизмов их достижения, то и с «устаревшим» инструментом можно получить результат не хуже.

Поэтому я старался не насадить одну «религию» вместо другой, разрекламировать новый метод на замену старому, но попытался объяснить, какой цели мы хотим достичь, зачем, и какие есть варианты её достижения.

И если это мне хоть чуточку удалось, я буду считать свою задачу выполненной.

**Update:** [класс для удобной работы с mysql и защиты от SQL инъекций](http://phpfaq.ru/safemysql), реализующий изложенные в статье принципы.

|

https://habr.com/ru/post/148701/

| null |

ru

| null |

# Проверка на отрицательный ноль

Сегодня обнаружил, что функция [Math.atan2](https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/atan2) возвращает разный результат в зависимости от того, с каким знаком в нее передать 0.

`> 0 === -0 // => true

> Math.atan2(0, -0) // => 3.141592653589793

> Math.atan2(-0, -0) // => -3.141592653589793`

Работает это потому, что JavaScript хранит числа по стандарту [IEEE 754](http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_754), в котором все числа, включая ноль, имеют знак. Буквально вчера на эту же особенность обратил внимание некий [Аллен Вирфс-Брок](http://www.wirfs-brock.com/allen/posts/128). Его способ проверки еще проще:

`function isNegative0(n) {

return n === 0 && (1 / n) === -Infinity

}`

Практической пользы от этого, кроме как демонстрировать свои глубокие познания языка, конечно, никакой.

|

https://habr.com/ru/post/113971/

| null |

ru

| null |

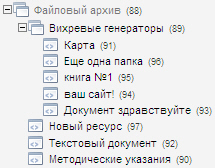

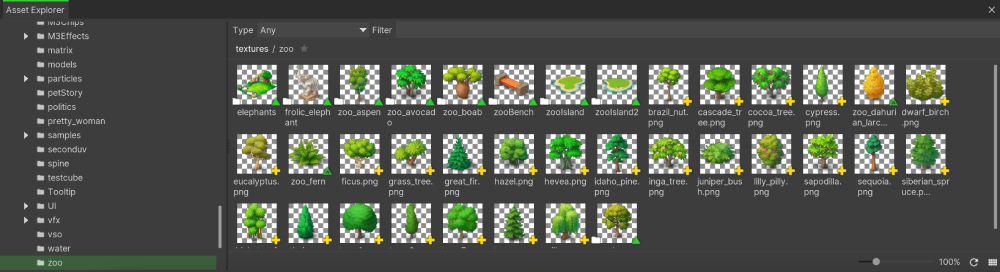

# Делаем репозитарий для Evo на Ditto

Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить о наболевшей проблеме — организации репозитариев (они же: файловые хранилища, файловые галереи, файловые архивы).

Я уже рассказывал о сниппете FileDownload, который вполне приемлем для выполнения некоторых задач, но и то, для людей разбирающихся. Как показала практика, даже плагин, который я делал под FileDownload, не спасает людей не посвященных и у них возникают серьезные трудности.

Что ж, поразмыслив, я подумал, что легче всего организовать файловый архив так, как реализуется практически все на MODx — через дерево ресурсов.

Для этого было решено использовать Ditto.

Итак, версия MODx Evo 1.0.4, Ditto стандартный, из дистрибутива.

**Задача:**

Дать возможность простому персоналу легко и не принужденно добавлять файлы, писать к ним описания, делать папки.

**Идя:**

В том, что бы использовать Ditto примерно так же, как, например, с выводом новостей, только вместо страниц — файлы.

**Реализация:**

Вообщем-то, я думаю, нужно пропустить размышления и тупиковые попытки и перейти сразу к окончательному варианту.

Структура файлового архива:

--Начальная страница архива

|---Папка 1

| |------Файл 1

| |------Файл 2

|---Файл 1

|---Файл 2

|---Файл 3

Т.е. примерно так:

Итак, для того, что бы отличать документы-файлы от документов-папок было решено сделать два дополнительных шаблона: один — для файлов, другой — для папок.

Шаблон файла — пустой (не удивляйтесь, Вы потом поймете для чего он нужен)

Шаблон для папки — содержит вызов Ditto.

В начальную страницу, *Файловый архив*, добавим вызов Ditto:

````

Файловый архив:

---------------

[!Ditto? &id=`archiv` &parents=`[*id*]` &noResults=` ` &filter=`template,15,8` &tpl=`repository` &sortBy=`createdon` &summarize=`30` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &paginate=1 !]

[!Ditto? &id=`archiv` &parents=`[*id*]` &filter=`template,16,8` &tpl=`repository` &sortBy=`createdon` &summarize=`30` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &paginate=1 !]

````

[+archiv\_previous+] - Стр.: [+archiv\_pages+] - [+archiv\_next+]

**Пояснения:**

1. Почему два вызова?

Два вызова тут потому, что с помощью одного вызова не получится сортировать раздельно папки и файлы (а ведь мы хотим, что бы папки были всегда первыми в списке).

2. Почему &id=`archiv`?

Это сделано на всякий случай, ведь на странице могут быть и другие вызовы Diito, например, Новости.

3. Зачем &noResults=` `?

А это для того, что бы вместо сообщения «Записей не найдено.» ничего не выводилось. Почему в одном вызове? Просто мы не хотим, что бы на странице не было этой надписи, если нет папок в поддиректории, а вот если не будет файлов — это надпись вполне уместна.

4. &filter=`template,15,8` и &filter=`template,16,8`

Вот тут выводим только то, что нужно: в первом файле выводим только те документы, которые с шаблоном id=15 (Шаблон папок), во втором только с шаблоном id=16 (Шаблон файлов).

Все остальное, я думаю, понятно.

**Теперь те самые шаблоны**: как я уже говорил, шаблон файлов может быть полностью пустым, а вот шаблон папок должен содержать вызов Ditto:

````

Файловый архив:

---------------

[Назад](javascript:history.back())

---

[!Ditto? &id=`archiv` &parents=`[\*id\*]` &noResults=` ` &filter=`template,15,8` &tpl=`repository` &sortBy=`createdon` &summarize=`30` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &paginate=1 !]

[!Ditto? &id=`archiv` &parents=`[\*id\*]` &filter=`template,16,8` &tpl=`repository` &sortBy=`createdon` &summarize=`30` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &paginate=1 !]

[+archiv\_previous+] - Стр.: [+archiv\_pages+] - [+archiv\_next+]

````

Как Вы могли заметить, отличие только в том, что мы добавили ссылку Назад. И еще: к шаблону для Папок необходимо сделать TV параметр, я его назвал *tvfile*, а тип ввода сделал *File*.

Далее, что у нас содержит чанк **&tpl=`repository`:**

````

[[repome? &docId=`[+id+]` ]]

````

Т.е. в чанке у нас только вызов простого рукописного сниппета *repome*.

Что делает сниппет:

1. Ассоциирует различные расширения файлов с их иконками

2. Происходит подсчет размера файла, выделение имени файла

3. Распознавание шаблонов и формирование вывода

**Сниппет RepoMe**

Поясню основные параметры:

````

$idTemplateFolder - ID шаблона для Папки

$folderTitle - Какое поле использовать в качестве заголовка для папки

$folderDescription - Какое поле использовать для описания папки

$idTemplateFile - ID шаблона для Файла

$fileTitle - Какое поле использовать в качестве заголовка для файла

$fileDescription - Какое поле использовать для описания файла

$fileFile - Какое поле использовать для ссылки на файл

$fileDate - Какое поле использовать для показа время загрузки файла

$imgset - Ассоциация типов файлов с иконками

$imgPath - Путь к иконкам

````

Сам код сниппета я приводить не буду, я постарался его максимально прокомментировать и положил его в архив в конце статьи.

И, наконец, по стилям: те, кто используют FileDowload, наверное, заметили, что я использовал здесь его стили из примера — было лень переделывать (в архиве я приложил их).

**Что должно получится:**

|

https://habr.com/ru/post/106185/

| null |

ru

| null |

# NodObjC — мост между Objective-C и Node.JS

Я просто хотел бы шокировать вас моими последними достижениями в области хакинга: я создал двунаправленный мост к библиотекам выполнения Objective-C из среды Node. Эта сумасшедшая штука позволяет делать замечательные вещи, например, писать родные приложения для MacOS X и iOS полностью на Node и JavaScript!

Я создал высокоуровневую библиотеку, которую назвал [NodObjC](https://github.com/TooTallNate/NodObjC), и она предлагает лёгкий для использования API, непосредственно формируемый из API библиотек Objective-C. Вот пример из README:

```

var $ = require('NodObjC');

// First you need to "import" the Framework

$.import('Foundation');

// Setup the recommended NSAutoreleasePool instance

var pool = $.NSAutoreleasePool('alloc')('init');